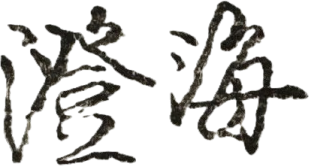

二十、錦鱗搖尾

從先賢學禪的實際例子,可以看出禪宗的作略迥異常情,弟子固然要有堅毅不折的參禪精神,還得有一位真正的禪師,施以特殊的手段,將相相遇,在機緣中成熟。

如果像船子和尚這種作略重現,不被渲染成荒謬的瘋子才怪!而且哪一個學人能像夾山這樣被琢磨?

又如黃庭堅,難道他不是一個聰明的知識分子嗎?如果閱經論、看公案就可以開悟,他早就開悟了,又何要經過四十年的鉗錘和心血呢?

這是打破生死關頭的大事,豈是小事?

師父引導弟子走向參禪的道路,幾乎把心血都灌入在弟子身上的,他把弟子當著自己的第二法身,用盡了各種方法,施展了全身的招術,如果沒有辦法逼得弟子走向一條看似無底的深坑,也沒辦法激發弟子潛在的能力,何來開悟?所以宗門經常說:若是依照禪宗應有的作略,訓練參禪悟道,恐怕法堂前庭的草長得三尺高了,也看不到一個肯拋身捨命的弟子來投誠。

為什麼南宋以後禪宗就沒落了?

因為民族失去了雍容華貴的氣質了,長期的交戰,人命如蟻;外族統治,高壓管制;加上明朝是一個最沒有人性的專制王朝,士大夫的精神受到摧殘,社會沉悶,人性低迷。

現在為什麼沒有禪?

哪裡找到氣勢大開大闔的禪師?只在禪堂靜坐觀心,把玩身心變化,夾上些開示,動些經行,大家整夥人聚在一堆,胡思亂想,有會於心就以為開悟。

這不是「一句合頭語,萬劫繫驢橛」嗎?

明明《金剛經》提撕我們:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來」,偏偏所有的作略都在色受想行識五蘊中進行,怎麼可以「直指人心」?

船子多巧妙!一橈地把夾山打到水裡,生死瞬間,哪有什麼道理可悟?哪有什麼身體可以打坐?

船子和尚拉上夾山,向他說:「竿頭絲線從君弄,不犯清波意自殊。」夾山啊!你終於了解我橈你下水的本意了!

夾山遂問:「拋綸擲釣,師意如何?」

師答:「絲懸綠水,浮定有無之意。」

夾山也回答:「語帶玄而無路,舌頭談而不談」。

垂釣深潭,看著浮標的動靜,但目的是湖中的錦鯉,所以,夾山從內心裡佩服著船子的作略,那個是口頭言詞所不能表達的,在瞬間都表達了。

船子高興地說:「釣盡江波,金鱗始遇。」

夾山受到這樣誇獎,卻掩耳不答,船子說:「應該這樣」。

法身慧命的獲得,是殊勝的機緣,但同時也是無限的責任,所以夾山掩耳。船子更覺得獲得這樣的弟子,也不枉花了那麼多的時間,在華亭做船伕,為的就是等待一位堪可造就的英才,如今如願以償,堪報師恩了。

臨別,船子交待夾山:以後最重要的是:藏身處沒踪跡,沒踪跡處莫藏身,這也是先師藥山惟儼的叮嚀,保任重於一切。切記,不要住在人口眾多的城隍聚落,但隱身於深山田野中,覓取個半個伶俐漢,讓他承繼燈火。

保任是禪宗很重要的修行,智者得法,不能一時便可法身人格化,應該避免人事交往,失去自性;選個深山田野,人煙愈少愈好,養好法身,再選個弟子接續燈火。

夾山依依不捨,臨行頻頻回顧。

船子向他說:「不要以為別有密法」。豎起橈子,沉船而沒。船沒有了,船伕也沒有了,一切如夢,一切如幻。

夾山踏著腳步,離開華亭,遯世幽棲。

清波逐流,緩緩地有永嘉的偈唱:

「無明實性即佛性,幻化空身即法身。」

有一天,道吾要僧人上山看看夾山善會,問:「如何是法身?」答:「法身無相。」再問:「法眼如何?」答:「法眼無瑕。」

如果你親臨法堂,真的會聽到相同的答案,但那種聲調是截然不相同的,態度也不相同。